この記事では、DTMでのボーカルミックスの基本的な手順について解説します。

ボーカルミックスの手順

1. コンピングで完成テイクをつくる

複数の録音テイクのよい部分を組み合わて、1つのテイクにまとめます。

イントロ、間奏などのボーカルのない部分は、このときにカットしておきましょう。

オーディオクリップ(リージョン)の始めと終わりには、ノイズが出ないようにフェードをかけます。

2. ノイズを除去する

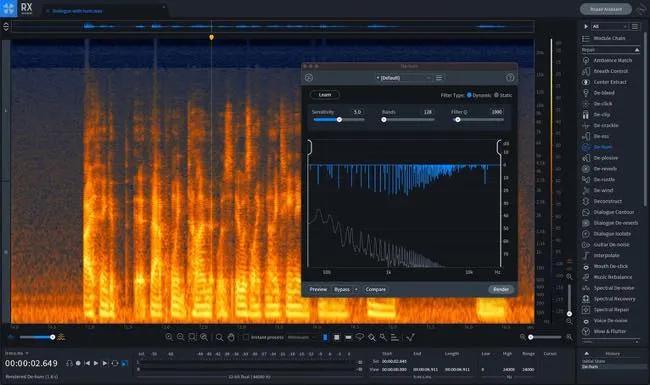

ノイズ除去ソフトを使って、ポップノイズやリップノイズなどを除去します。

ノイズ除去ソフトは、RX / iZotopeが定番です。

3. ピッチ・タイミングを補正する

MelodyneやAuto-Tuneなどのソフトをつかって、ボーカルのピッチやタイミングのズレを補正します。

4. オートメーションで音量のバラツキを整える

ボーカルの録音では、音量の大きな箇所と小さな箇所ができがちです。

音量を一貫性のあるものにするため、クリップゲインにオートメーションをかけて、ボーカルの音量のバラツキを整えます。

あるいは、オーディオクリップを分割して、クリップごとに音量を調整することもできます。

5. EQで不要な帯域をカットする

不要な周波数帯域をEQでカットします。

- 50~100Hz以下の低域をハイパスフィルターで完全にカット

- 200~500Hzあたりの中低域をローシェルフで3dB程度カット

- 部屋の共鳴をベルカーブのフィルターで12dB程度カット

部屋が共鳴している帯域をみつけるには、ベルカーブのフィルターでQを大きく(バンド幅を狭く)し、ゲインを上げて、周波数を下から上へ、または、上から下へゆっくりとスウィープさせます。

問題の帯域が見つかったら、ゲインを下げてカットし、Qを調整します。

問題のある帯域をカットするときは、細かな設定がしやすい Pro-Q3 / fabiflter などのデジタルEQが適しています。

問題が一時的なものである場合はダイナミックEQを使うこともできます。

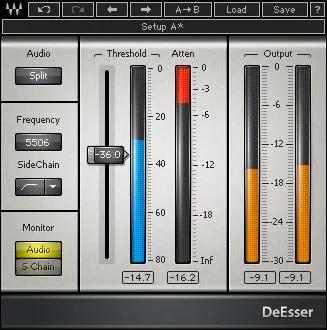

6. ディエッサーで不快な歯擦音を低減させる

ディエッサーを使って、耳障りな高域の歯擦音を圧縮します。

ディエッサーは、歯擦音がある帯域(4kHz~10kHzあたり)の音量がしきい値を超えると、その帯域の音量を下げます。

カットする帯域をみつけるには、ディエッサーのモニターをサイドチェーンモードにして、サイドチェーンに歯擦音が含まれるようにサイドチェーンのフィルターの周波数を調整します。

周波数を設定したら、歯擦音が十分に低減するまでスレショルドを下げていきます。

7. コンプレッサーで音量を一定にする

コンプレッサーを使って、音量のバラツキを抑えます。

コンプは1段でかける場合と、2段がけにする場合があります。

2段でかける場合は、前段のコンプで、トランジェント部分の大きすぎるピークを圧縮し、後段のコンプで音の胴・テイルの部分を圧縮して存在感を加えます。

トランジェントを圧縮するには、反応の速いFETコンプが適しています。

一般的なデジタルコンプを使う場合は、音量検知のモードをPeakにし、アタックタイムを短くします。

おすすめFETコンプ・プラグイン

- CLA-76 / Waves

- VC 76 / Native Instruments

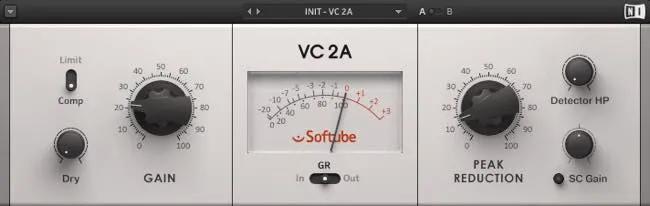

胴・テイル部分の圧縮には、反応の遅いオプト(光学式)コンプが適しています。

一般的なデジタルコンプを使う場合は、音量検知のモードをRMSにし、アタックタイムを長くします。

おすすめオプトコンプ・プラグイン

- CLA-2A / Waves

- VC 2A / Native Instruments

8. サチュレーター・エキサイターで音を明るくする

ボーカルの存在感を増して、前に出したり、ヌケをよくしたりするためにサチュレーターやエキサイターで倍音を加えます。

ボーカルにサチュレーターをかける場合は、マルチバンドサチュレーターを使って高域のみにサチュレーションをかけるのと、きらびやかでヌケのよい音になります。

9. EQで高域をブーストする

高域をブーストして、明るく抜けのよい音にします。

8kHzあたりから上をハイシェルフで3dB程度ブーストします。

ブーストには、アナログ系のEQを使うと音にアナログならではの存在感が加わります。

10. ディレイ・リバーブで広がりや奥行きを加える

ディレイやリバーブをかけて、ボーカルに奥行きや広がりを出します。

ディレイとリバーブは、リターントラックに挿してセンドエフェクトとして使います。

次のフレーズに、ディレイやリバーブのテイルがぎりぎり重なる程度に、ディレイタイムやリバーブタイムを設定します。

ディレイのセンドにオートメーションをかけて、フレーズの最後の語のみをディレイに送ることもできます。

まとめ

ボーカルミキシングの手順を紹介しました。

エフェクトの順番などは、必ずこうでなければならないという決まりはありません。

順番を入れ替えたり、省略したり、追加したりして、いろいろと試してみてください。

ボーカルのミックスについては、こちらも参照してください。

ボーカル録音用のおすすめマイクについては、こちらを参照してください。

ボーカル向けのエフェクター・プラグインについては、こちらを参照してください。