この記事では、リバーブの種類について解説し、おすすめのリバーブVSTプラグインを紹介します。

おすすめルームリバーブ

Pro-R / FabFilter

Pro-R 2 は、直感的に分かりやすいパラメーターで、初心者の方でもかんたんに使えるリバーブプラグインです。

一般的なリバーブにはないDistanceというパラメーターがあり、音源の奥行きをかんたんに指定できます。

小さなアンビエンスから大きなカテドラルまで、ルームサイズを連続的に変更できます。

帯域ごとにディケイタイムを調整でき、さまざまなキャラクターのリバーブをPro-Rひとつでつくることができます。

リバーブを通過した音にイコライザーをかける6バンドPostEQが搭載されています。リバーブと別にEQを挿さなくても、Pro-RひとつでEQをかけられるので効率よく作業できます。

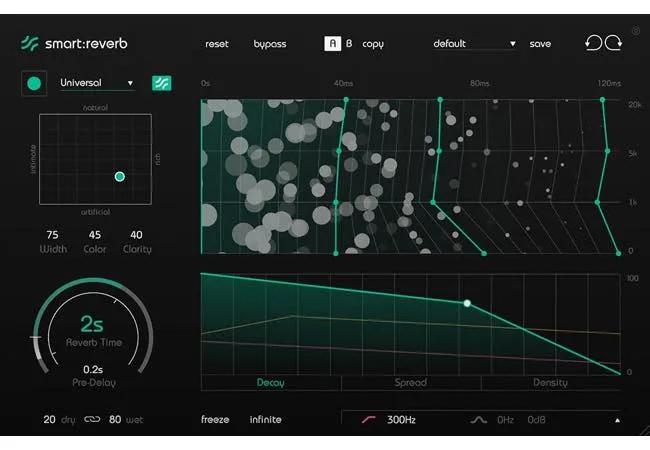

smart:reverb / Sonible

smart:reverb / Sonible は、人工知能を登載したリバーブプラグインです。

トラックの音源の種類を選択し音を再生すると、人工知能が入力された音を分析し、自動で適切なリバーブを設定してくれます。

XYパッドのリバーブマトリックスとリバーブの長さを調整する大きなノブで、リバーブを調整できます。

リバーブの設定の仕方がよく分からなくても、XYパッドとひとつのノブを感覚的に操作するだけなので、かんたんに使うことができます。

リバーブの設定がよくわからない方や、リバーブの設定作業を時短したい方におすすめのプラグインです。

Rev LX-24 / Arturia

Rev LX-24 は、1978年に発売されたデジタルリバーブの名機Lexicon 224のクローンプラグインです。

Lexicon224は、現在でも人気が高く現役で使われています。

実際の空間の残響を再現するという点では、現在のコンボリューションリバーブに劣りますが、ヴィンテージなデジタルリバーブのサウンドは、ポップスやロックなどによく合います。

ホール系、ルーム系、プレート系など、8種類のリバーブアルゴリズムを備えています。

Arturia版では、3つの動作モード(Vintage 12, Vintage 24, Modern)を備えていて、Vintageモードはサンプルレートがオリジナル同様の20,480Khzで、Vintage 12は12bitで、Vintage24は24bitで動作し、ザラついたヴィンテージ感あるリバーブサウンドが得られます。Modernモードでは、DAWのサンプルレートで動作し、現代的でクリーンなサウンドになります。

また、各パラメーターをグラフィカルに表示するAdvanced画面を備えています。Advanced画面では、Mode Enhancement、Decay Optimization、Reverb Diffusionを調整できます。

さらに、追加機能であるインプットのドライブとハイパスフィルター、ダッキング用のコンプレッサー、Brightness、ステレオ幅の調整も可能です。

Swarm Reverb / Minimal Audio

Swarm Reverb は、クリエイティブなリバーブプラグインです。

グラフィカルで使いやすいインターフェイスで、様々なパラメーターを操作でき一般的なリバーブ音から実験的なリバーブ音まで幅広くカバーできます。

ディスプレイにはアーリーリフレクションとレイトリフレクションがグラフィカルに表示されるので、音の変化を視覚的に把握でき、直感的に操作できます。

アーリーリフレクションとレイトリフレクションが分離されているのが特徴で、アーリーリフレクションのディフュージョン、レイトリフレクションのフィルター、アーリーリフレクションとレイトリフレクションのバランス、アーリーリフレクションのレイトリフレクションへのセンド量を調整できます。

アーリーリフレクションは、AttackとSizeの2つのノブでかんたに調整できます。

プリディレイにはフィードバックが搭載されていて、ディレイをかけた音をリバーブに送ったような音を作ることができます。

インプットフィルター、ダッキング、モジュレーション、出力段のソフトクリップなども搭載していて、幅広いリバーブサウンドを生み出すことができます。

UFX Reverb / UJAM

UFX Reverb は、現代的でクリエティブなリバーブプラグインです。内蔵されたフィルターとフィニッシャーエフェクトにより、通常のリバーブでは生み出せない個性なリバーブサウンドを生み出すことができます。

10種類のリバーブモード(ベーシック、ルーム、ホール、プレート、スプリング、デジタル、80s、ウォーム、ゲート、リバース)を搭載しています。

パラメーターは2つのエリアに分かれています。Dimensionではリバーブタイム、サイズ、プリディレイをコントロールでき、Characterではディフュージョン、ダンピング、モジュレーションをコントロールできます。

オートダッキング機能を搭載しており、ドライ音をトリガーにしてリバーブ音を圧縮することで、スッキリとしたリバーブサウンドを生み出します。

フリーズ機能を使用すると、アンビエント・テクスチャーや豊かなサウンドスケープを作り出すこともできます。

25種類のフィルターと50種類のフィニッシャーエフェクトを搭載しています。フィニッシャーには、ゲート、コーラス、ビブラート、フェイザー、シンセサイズ、ドローン、タイム・ワープ、エボルビング・フリーズ、ディレイ、グリッチなどがあり、通常のリバーブでは不可能なクリエイティブなリバーブサウンドを生み出すことができます。

Surpriseボタンでは、フィルターとフィニッシャーをランダムに設定し、ワンクリックでさまざまなサウンドを試すことができます。

UFX Reverb は、個性的でクリエイティブなリバーブサウンドを生み出せるリバーブプラグインです。打ち込み系のポップスやエレクトロニックミュージックに最適です。

Valhalla Room / Valhalla DSP

Valhalla Room / Valhalla DSP は、リバーブ/ディレイ専門のプラグインメーカーValhalla DSPによるルームリバーブプラグインです。

12のアルゴリズムを備えており、幅広い自然な残響音を生成します。

タイトなルームから、伝統的なホール、広大な空間、プレートまで、さまざまなリバーブサウンドを生み出します。

Valhalla VintatageVerb / Valhalla DSP

Valhalla VintatageVerb / Valhalla DSP は、70年代、80年代のハードウェアリバーブのサウンドを再現したリバーブプラグインです。

19のクラシックデジタルリバーブモードと70年代/80年代/現代のサウンドを再現するColorコントロールを登載しています。

NeoVerb / iZotope

Neoverb は、人工知能が自動で最適な設定を行ってくれるリバーブプラグインです。人工知能によるリバーブ・アシスタント機能で、すばやく適切なリバーブ設定を行うことができます。

また、人工知能が自動で適切なEQ設定を提案するIntelligent Pre EQとPost EQも登載されています。

直感的なブレンド・パッド・インターフェースを使って、3つの異なるリバーブ・エンジンを一度に組み合わせることもできます。

SP2016 Reverb / Eventide

SP2016 Reverb / Eventide は、Eventideが1983年に発売した、ハードウェア・リバーブの名機をプラグイン化したものです。

アルゴリズムは実機と同様のRoom、Stereo Room、Plateの3種に加え、それら3つのアルゴリズムを現代風にアレンジしたModernモード3種を搭載しています。

RC24, RC48 / Native Instruments

RC24, RC48 / Native Instruments は、デジタルリバーブの名機 Lexicon 224と480L のモデリングプラグインです。

224は1978年に発売、480Lは1986年に発売されました。

224、480は最も有名なデジタルリバーブ(アルゴリズミック)のひとつであり、80~90年代の多くのヒット曲で用いられていて、現在でも人気のリバーブです。

224は粒のあるキラキラしたサウンド、480はよりきめ細やかで密度のあるリアルなサウンドです。

ボーカル、ギター、シンセからドラムまでほとんどのパートに適し、ポップミュージックに最適なデジタルリバーブです。

パーカッシブなサウンドには、より粒の細かいRC48のほうが適します。

RC24は、ラージホール、スモールホール、ルームのエミュレーションアルゴリズムを搭載、RC48はラージホール、スモールホールのアルゴリズムを搭載しています。

RC48は、アーリーリフレクションの個々の反射音を設定できる機能があります。

RC24、RC48共に、シンプルなパラメーターと、残響音のスペクトログラム表示により、初心者でも直感的に使うことができます。

RC24、RC48 は、Native Instruments のプラグインバンドル Komplete に収録されています。

Valhalla Super Massive / Valhalla DSP(フリー)

Valhalla Super Massive / Valhalla DSP は、8つのモードを搭載した無料のディレイ/リバーブプラグインです。

Valhalla Super Massive – Valhalla DSP

おすすめプレートリバーブ

Rev Plate-140 / Arturia

Rev Plate-140 / Arturia は、1957年に発売されたプレートリバーブの名機 EMT 140 のモデリングプラグインです。

プレートリバーブならではの、なめらかできめ細やかなリバーブサウンドが得られます。ボーカルにリッチなテクスチャーを加えたりやスネアをワイドに広げたりするのに最適です。

左側のプリアンプセクションでは、入力信号に真空管の歪みを加え、ザラつきのある劣化したリバーブ音を生み出すことができます。

中央のリバーブセクションでは、音質の異なる3つのモデル(Punchy Classic EMT、Modern)を選択できます。ディケイタイムの調整も行えます。

右側では、ドライ/ウェットとステレオ幅の調整を行います。

下部では、プリディレイが調整できドライ音とリバーブ音の間隔を空けてドライ音をはっきりと聞かせることができます。ハイパスフィルターでは、低域の濁った残響をカットします。

Modulationでは、リバーブ音のピッチにゆらぎをかけることができます。リバーブ音の質感を変えることで、ドライ音との分離をよくすることができます。

Post Equalizerセクションでは、ローシェルフ・ハイシェルフフィルターでリバーブ音を明るくしたり暗くしたりすることができます。

Rev Plate-140 は、Arturia のエフェクトプラグインバンドル FX Collection に収録されています。

SuperPlate / Soundtoys

SuperPlate は、5種類のヴィンテージプレートリバーブをモデリングしたプラグインです。

SuperPlateの核となるのは、EMT 140、EMT 240、Audicon、Stocktronics RX4000、EcoPlate IIIのリバーブユニットの綿密なモデルです。

Tube、Solid-State、Cleanの3種類のアナログ・カラーリングは、SuperPlateのあらゆるスタイルと組み合わせて使用することが可能です。

無限のディケイタイム、内蔵プリディレイ、拡張モジュレーションコントロール、詳細なトーンシェーピングを可能にするフル機能EQ、ディケイタイムを調整してオーバーラップやビルドアップを抑えるユニークなディケイダッキングオプションなど、最新のデジタル機能を豊富に搭載しています。

Pure Plate Reverb / Universal Audio

Pure Plate Reverb は、シンプルで使いやすいプレートリバーブプラグインです。

ボーカル、ギター、ストリングス、シンセに、あらゆるソースを優しく引き立てる、なめらかでみずみずしいテクスチャーや残響を加えます。

Abbey Road Reverb Plates / Waves

Abbey Road Reverb Plates / Waves は、1957年に発売されたプレートリバーブの名機 EMT 140 のモデリングプラグインです。

Abbey Road Reverb Plates / Waves は、アビーロードスタジオに設置され、ビートルズやピンクフロイドが 使用したEMT140をモデリングしています。

きめ細やかで鮮やかな残響が得られ、ボーカルに艶や輝きを加えるのに最適です。

収録バンドル: Abbey Road Collection

ValhallaPlate / Valhalla DSP

ValhallaPlate / Valhalla DSP は、12のアルゴリズムを登載したプレートリバーブプラグインです。

様々な質感のリバーブサウンドを生み出せます。

TAL-Reverb-4 / TAL (フリー)

TAL-Reverb-4 / TAL は、80年代のヴィンテージなキャラクターを持つプレートリバーブプラグインです。

おすすめスプリングリバーブ

Primavera / Pulsar Audio

Primavera は、6つのヴィンテージリバーブタンクをモデリングした多機能なスプリングリバーブプラグインです。

Pulsar Audioらしく、実機のサウンドをハイクオリティに再現しながらも、ソフトウェアならではの便利な機能を追加していて使いやすくなっています。

事前に録音したインパルスレスポンスを用いるコンボリューションリバーブではなく、物理モデリングを使用しリアルタイムに残響を計算しているため、多数のパラメーターを調整でき幅広い音作りが可能となっています。

6つのリバーブタンクは、50年代〜70年代までのリバーブタンクをモデリングしていて、ローファイからハイファイまで多様なサウンドが得られます。

入力段にあるプリアンプの質感が非常によく、チューブとゲルマニウムの2種類から選択できます。

リバーブセクションの前に、ハイパス・ローパスフィルターがあり、不要な帯域をカットしてからリバーブセクションへ送ることができます。

プリディレイを調整することで、原音とリバーブ音の分離をよくすることができます。

テンションではバネの張力を調整でき、テンションを上げると明るいサウンド、下げると暗いサウンドになります。

エキサイテーションでは、音のアタック感の強さを調整でき、上げるとよりパンチのあるリバーブ音が得られます。

出力段にあるダッキングでは、ドライ音をトリガーにしてリバーブ音を圧縮し、ドライ音を前面に出すことができます。別途コンプレッサーを指す必要がないので効率よく作業できます。

プレゼンスは音の明るさを調整します。

インターフェイスのスプリング部分をクリックすると、スプリングを弾いたときの「ピッシャン」という音を出すことができます。弾く位置によって音が変わります。

Rev Spring-636 / Arturia

Rev Spring-636 / Arturia は、8種のスプリングリバーブをモデリングしたプラグインです。

クランチーなヴィンテージ・ゲルマニウム・プリアンプを搭載しています。

Rev Spring-636 は、Arturia のエフェクトプラグインバンドル FX Collection に収録されています。

Spring / Eventide

Spring Reverb / Eventide は、ギターアンプに搭載されているスプリングリバーブをモデリングしたプラグインです。

通常のスプリングリバーブでは使用できない物理的なパラメーターの操作も可能です。

本物のスプリングを忠実に再現したものから、リバーブの物理的な限界を押し広げる独特の新しいサウンドまで、多様な音作りが可能です。

その他おすすめリバーブ

ValhallaShimmer / Valhalla DSP

Valhalla Shimmer / Valhalla DSP は、残響音のピッチが上昇または下降していくシマーリバーブプラグインです。

4つのモードを登載しており、小さな部屋から広大な雰囲気まで、さまざまなサイズのリバーブを生み出すことができます。

リバーブの種類

アルゴリズミック/コンボリューシン

デジタルリバーブには、アルゴリズミック・リバーブとコンボリューション・リバーブの2種類があります。

アルゴリズミックリバーブ

アルゴリズミックリバーブは、アルゴリズムで残響音をつくりだすものです。

一般的なタイプのリバーブで、ほとんどのデジタルリバーブは、アルゴリズミックリバーブです。

アルゴリズミックリバーブは、プレディレイ、ディケイタイム、ディフュージョンなど様々なパラメーターを自由に調整でき、フレキシブルで実用的です。

また、CPU負荷はコンボリューションリバーブよりも軽いです。

コンボリューションリバーブ

コンボリューションリバーブは、実際に鳴らした残響を録音(サンプリング)し、そのデータをもとにコンボリューション(畳み込み)という数学的手法によって、残響を再現するものです。

コンボリューションリバーブは、現実の空間の残響をかなり正確に再現できます。

また、現実の空間だけでなく、ヴィンテージのプレートリバーブなどの音を録音すれば、その残響を再現することもできます。

コンボリューションリバーブには、録音したデータが必要なため、そのデータがない残響を生成することはできません。

また、アルゴリズミックリバーブのように自由にパラメーターを調整することもできません。

アルゴリズミックリバーブは、CPU負荷が非常に高いです。

クラシック系の音楽などで、特定のコンサートホールの残響を再現したい場合などに適します。

ポピュラーミュージックなどには、あまり向いていません。

ルーム/ホール

ルーム、ホールは、残響を発生させる空間のサイズを示すものです。

ルームは一般的な部屋や音楽スタジオなどの小さな空間、ホールは音楽ホールなどの大きな空間です。

空間が大きくなるほど、残響時間は長くなります。

スプリング

スプリング(Spring)リバーブは、バネを使って残響音を発生させるものです。

現実の空間の残響とはかなり異なる独特なサウンドのためあまり使われません。

スプリングリバーブは、小型のためギターアンプに内蔵されていることも多いです。

プレート

プレート(Plate)リバーブは、金属板を使って残響を発生させるものです。

プレートリバーブの残響は、密度が高くきめ細やかで明るいサウンドです。

ボーカルにかけると自然な艶や輝きを与えることができます。

また、スネアにもよく用いられます。

プレートリバーブには、現実の空間の残響にあるアーリーリフレクションがなく、すぐにレイトリフレクションのような密度の高い残響音が発生します。

仕組みとしては、畳一枚分ぐらいの大きな鉄板を吊るし、その中央に音を入力し、その両サイドから音を収録します。

音は中央からいたの端へと広がり、端まで行くと跳ね返りを繰り返しながら減衰していきます。

有名なプレートリバーブは EMT140 です。

クローンプラグインがいくつかリリースされています。

特殊なリバーブ

シマーリバーブ

シマーリバーブ(Shimmer Reverb)は、リバーブ回路の中にオクターブアップエフェクトが組み込まれたものです。

残響時間が長くなるにつれ高域が付加されていき、きらめくような幻想的な残響が生み出されます。

リバースリバーブ

リバースリバーブ(Reverse Reverb)は、逆再生した残響音を生成するリバーブです。独特の幻想的なサウンドを生み出します。

ゲートリバーブ

ゲートリバーブ(Gate Reverb)は、リバーブの種類というよりは、リバーブを使ったテクニックのひとつで、ロングリバーブをかけてそのリバーブテイルをノイズゲートでカットするというものです。

80年代にスネアにゲートリバーブをかけるのが大流行しました。

近年でも80年代風の曲で使われています。